Cambian los tiempos. Y en ese río de la historia, los humanos con todo lo que hacemos para edificar y mantener nuestras culturas, somos apenas gotas de agua empujadas por un caudal de memorias que acumulan memorias y a veces las olvidan. Y, quizás, para escapar del fantasma del olvido, en una noche lejana, después de inventar la escritura, dejamos el primer testimonio a través de un esclavo egipcio que, de alguna manera, se las arregló para escribir sus crónicas, con el sueño de hacerlas llegar a su padre. Fueron apenas tres días de relatos breves, entrecortados, en los cuales aquel hombre narraba lo que se sentía en el destierro, con rumbo incierto; “No sé dónde estoy, vamos en la ruta en la que se oculta el sol”, dice uno de sus fragmentos. No se sabe si la carta llegó a su padre pero, por suerte, aquel documento se salvó y hoy somos testigos del nacimiento de una de las primeras muestras de aquella nueva profesión: el periodismo, en su formato de crónica, experimentado en vivo y en directo.

Y a lo largo de la historia de la humanidad nunca faltaron los que sintieron que vivir y no contarlo, vivir y no compartirlo con otro, era vivir solo la mitad, y entonces, después, someter aquel pedazo de vida a las fauces del olvido eterno: y empezamos a escribir y a narrar, y de esto se encargaron, en especial, aquellos que se aventuraban por nuevas geografías.

También en aquel remoto entonces nació un fenómeno periodístico-literario que enalteció las letras del siglo XX: el realismo mágico en su versión más ingenua, hecho para lectores con voracidad por el asombro. Por alguna razón misteriosa, y poco deseable, en los tiempos de hoy, que al galope corren, el comunicar desde la trinchera del periodismo, ha sufrido múltiples metamorfosis. Hubo textos periodísticos -aunque no llevasen ese calificativo- que fueron escritos a este lado del Océano Atlántico, y que con su poder lograron modificar leyes emitidas en la Península Ibérica y que cambiaron la vida de millones de personas en nuestro continente. ¿Cronistas de aquellos tiempos? Algunos conocidos podrían ser Hernán Cortés, con sus crónicas sobre La Conquista de México, o el mismo Cristóbal Colón, con sus relatos de viaje a las Indias Occidentales, como nos llamaron en un principio. Los escritos de esos dos periodistas conquistadores fueron un estímulo para miles de buscadores de fortuna en el viejo continente, que terminaron por cruzar la mar inmensa. Y, por las dudas, otro periodista más: Bartolomé de las Casas, que fue motivado por intereses distintos como proteger la vida de los nativos, sometidos a condiciones inhumanas. Sus textos terminaron por sacudir la conciencia de los Reyes de España, que se animaron a escribir leyes de protección de nuestras poblaciones aborígenes.

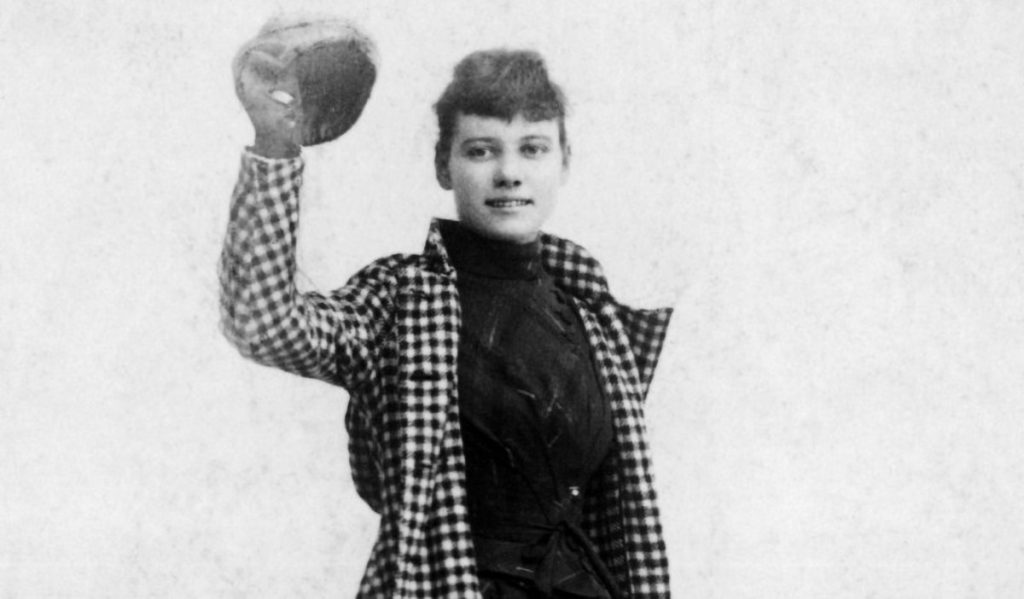

Y si damos un salto, llegamos hasta el siglo XX para conocer a una mujer que hoy merecería un busto en todas las escuelas de periodismo de todo el planeta. Se llamó Nelly Bly. En una época en la que las mujeres estaban limitadas a los cuatro muros del hogar, ella, nacida en 1864, decidió que la literatura, como la vida, era para ser vivida y decidió imitar a un personaje llamado Phileas Fogg, protagonista de la novela de Verne, La vuelta al mundo en 80 días. Pues ella, en aquellos tiempos superó al Sr. Fogg y le dio la vuelta al mundo en 72 días. Sus crónicas de viaje son una exquisitez y marcan un hito en los tiempos dorados de un nuevo periodismo que anunciaba su nacimiento.

Pero el mundo le quedaba pequeño a Nelly y decidió, entonces, buscar el inframundo. Pero no fue al centro de la tierra, como en la otra novela famosa, sino al infierno de la tierra, acá, en la superficie: se fue al hospital psiquiátrico. Para conocer las entrañas de aquel submundo vedado a los llamados cuerdos, Nelly Bly pasó dos días sin dormir mi comer, para alcanzar, a propósito la cara demacrada, los ojos hinchados, los movimientos inseguros, y el lenguaje torpe e incoherente, y todo lo necesario para fingir un estado cuasi psicótico. No le faltó ningún detalle: ropa vieja, raída, despeinada y con varios días sin bañarse. Era la imagen perfecta del vagabundo que no anda en sus cabales. Se las arregló para llamar la atención de dos policías en un lugar público que la llevaron a un manicomio y allí, desde su simulada locura, pudo ser testigo de la cruenta realidad que enfrentaban los enfermos, reales enfermos, del hospital. Fue tan demoledor y soberbio su trabajo de denuncia que, cuando se hizo público, el estado norteamericano tomó cartas en el asunto, intervino los centros de salud mental, y todo esto repercutió en profundas reformas que aliviaron la vida de los pacientes. Eso es periodismo en favor de la vida y de la cultura, porque la cultura también implica, por supuesto, la forma como nos relacionamos y enfrentamos los problemas individuales y colectivos. Nelly Bly, desde su pluma periodística, cambió el mundo para mejor. Si hiciéramos un resumen de su trabajo en ese sentido, en aquel hospital psiquiátrico, al constatar la forma inhumana en la que eran tratados los pacientes, la conclusión sería elemental: quienes deberían estar sometidos a terapia, tendrían que haber sido las autoridades, los médicos y enfermeras, que se portaban como desquiciados sin control, contra los pacientes que no tenían voz, ni como manifestarse, ni defensa alguna. Los locos peligrosos en aquellos hospitales eran, en especial, los que vestían uniforme. Y vayamos al siglo XX.

Este siglo, pródigo en acontecimientos como ninguno otro, fue caldo de cultivo para muchas formas del periodismo sorprendente y enriquecedor. El anuncio fue en 1898, cuando Orson Wells, en medio de un programa de radio para celebrar Halloween, anunció, en breves cortes que interrumpían la transmisión, que los marcianos llegaban a la tierra… Pánico total, accidentes en las carreteras, al huir de los alienígenas, matrimonios que se confesaban sus infidelidades antes de la llegada del fin del mundo, suicidios… y todo había sido una broma periodística que, como bisturí afilado, había penetrado en el mundo aparentemente impoluto del pueblo norteamericano.

Eso mostraba el poder del periodismo. Y después llegó el cine, con otro lenguaje y propósitos distintos. Pero nos quedamos con la frase de Wells: “La diferencia entre la radio y el cine, es que la radio tiene la pantalla más grande”.

Es injusto olvidar a otras figuras preclaras del periodismo que hicieron de su ejercicio, una bella muestra de lo que es literatura. Literatura y periodismo, tomados de la mano, en lo que debería ser una unión entrañable. Pero llegó el tiempo de los divorcios y hoy se nota que no se quieren relacionar. Pero hubo otros tiempos.

Corrían los años 50 en Colombia, cuando una noticia conmocionó al país: un barco de la Armada que hacía el viaje Miami-Cartagena, había sufrido los embates de una feroz tormenta en el Caribe. Como consecuencia, ocho marineros habían sido arrastrados desde cubierta por el feroz oleaje, y se les daba por desaparecidos. Para mala suerte de los militares, días después apareció un náufrago, salvado de manera increíble, pegado a bordo de una balsa que cayó al mar en aquel momento. Había sobrevivido ocho días, en mitad del mar. Pero, curiosamente, no se permitió el acceso de nadie a este náufrago celosamente vigilado por los uniformados. ¿Por qué?, se preguntó un periodista muy joven. Y entonces investigó, y descubrió que… Ese día, según un reporte meteorológico el Caribe estaba tan sereno como el agua de una piscina casera. Entonces, ¿por qué la mentira? El periodista se consiguió una bata blanca y un estetoscopio y así, disfrazado de médico, pasó los filtros militares que lo custodiaban en el hospital en el cual se recuperaba. Allí, en la habitación, el supuesto médico ordenó a dos militares que abandonaran el lugar y, ya solos, le dijo: “Ahora cuénteme la verdad…”.

La verdad era que el barco venía a reventar de contrabando de los militares: querían entrar de manera ilegal automóviles, electrodomésticos, y hasta tractores. Y el barco venía tan escoriado a estribor, que una pequeña ola lo bañó y barrió con los marineros en la borda. Después de varias consultas privadas con aquel médico-periodista, se publicó en el diario El Espectador de Bogotá la crónica, en 14 capítulos. Para no perderse la continuación, centenares de personas pernoctaban a las puertas del diario para poder leer los ejemplares que se agotaban en pocas horas. Resultado inmediato, el periodista, llamado Gabriel García Márquez, acosado por los militares, tuvo que escapar a México. Resultado posterior: publicación del libro “Relato de un náufrago que estuvo diez días a la deriva en una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, besado por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre”. Largo título para una obra que se lee sin espabilar. Maravillas del matrimonio entre el periodismo y la literatura, que puede dar a luz textos como ese.

Ese ADN de García Márquez, marcado por la literatura, tiene un momento importante en algún momento de su juventud. El mismo cuenta que una noche, en el internado donde estudiaba, un compañero dejó sobre la cama un libro pequeño llamado “La metamorfosis”, de un tal Kafka. Lo leyó y, al final, dijo en su estilo más caribe: “¡Carajo!… si la literatura sirve para que un humano se convierta en insecto, ¡esta vaina me interesa!”.

Ya lo dijimos antes, pero hay que repetirlo: Por alguna razón misteriosa, y poco deseable, en los tiempos que al galope corren, el comunicar desde la trinchera del periodismo, ha sufrido múltiples metamorfosis, como la novela que marcó a García Márquez. Y se diría que, en los tiempos que corren, de repente se han despertado algunos engendros convertidos en horripilantes insectos. Es hora de recuperar el ejercicio del periodismo que enriquece y dignifica con la magia y la transparencia de sus temas y de la forma como los expone. No es concebible ni aceptable que buena parte del ejercicio periodístico de las grandes masas, creado, difundido y consumido a través de las redes sociales, se focalice en movimientos de la cintura para abajo, olvidando que el ser humano posee, allá arriba, no muy lejos, en su cerebro, más de cien mil millones de neuronas y que cada una de ellas es un prodigio alucinante en este alucinante universo del cual somos testigos y protagonistas.

por Reina Victoria Díez

Periodista cultural