“Las mujeres siempre han sido

la columna vertebral del movimiento de justicia social”

Ángela Davis

Desde finales del siglo XVII en Quito, las mujeres afroecuatorianas esclavizadas salieron de sus territorios y comenzaron a presentar demandas ante las autoridades coloniales de la Real Audiencia de Quito. Estas estaban vinculadas a la búsqueda de libertad, así como a la reivindicación de derechos básicos negados.

Aunque el sistema colonial español se basaba en la explotación y el control de las personas, hubo personajes como Martina Carrillo y María Chiquinquirá que, con sus acciones, no solo desafiaron las narrativas y juicios oficiales de la época, sino que también, demostraron el poder de la agencia individual y colectiva.

Martina fue una mujer esclavizada en el Valle del Chota, La Concepción y Salinas, lugares en Ecuador donde habitan varias comunidades afrodescendientes. En 1778, ella armó una comisión junto a su pareja Pedro Lucumí, con la que se trasladaron a la Real Audiencia de Quito a presentar sus quejas y demandas por los abusos recibidos de su esclavizador. María, una mujer esclavizada en Guayaquil, en 1794 inició un proceso legal en la gobernación de la ciudad en contra de su esclavizador Presbítero Alonso Cepeda, para solicitar su libertad y la de su hija.

Al 2025, el pueblo afroecuatoriano sigue sus pasos y continuamos resistiendo y luchando a través de las organizaciones sociales, muchas de ellas, aún lideradas por mujeres, continuamos exigiendo al Estado ecuatoriano la no vulneración de nuestros derechos en casos como: el censo 2022, en el que se disminuyó a la población afroecuatoriana significativamente, el caso Furukawa de esclavitud moderna, el caso Comunidad de Barranquilla de contaminación ambiental, el caso Malvinas de desaparición forzada de 4 niños en Guayaquil, entre otros.

En lo que se refiere al censo 2022, con base en los resultados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y en cuanto a una pregunta de autoidentificación étnica, la población afroecuatoriana descendió en 325,000 personas desde el 2010 a 2022 pasando de un 7,2 % a un 4,8 % del total de la población, por debajo de los mestizos (7,5 %), indígenas (7,7 %) y montubios (7,7 %).

Las investigaciones realizadas por parte de INREDH, la Fundación de Desarrollos Social Afroecuatoriana Azúcar y la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Negras CONAMUNE arrojó la existencia de irregularidades en el proceso censal, al verificar que personas de varios barrios y comunidades periféricas en donde la mayor parte son afrodescendientes, afirmaron no haber sido censadas.

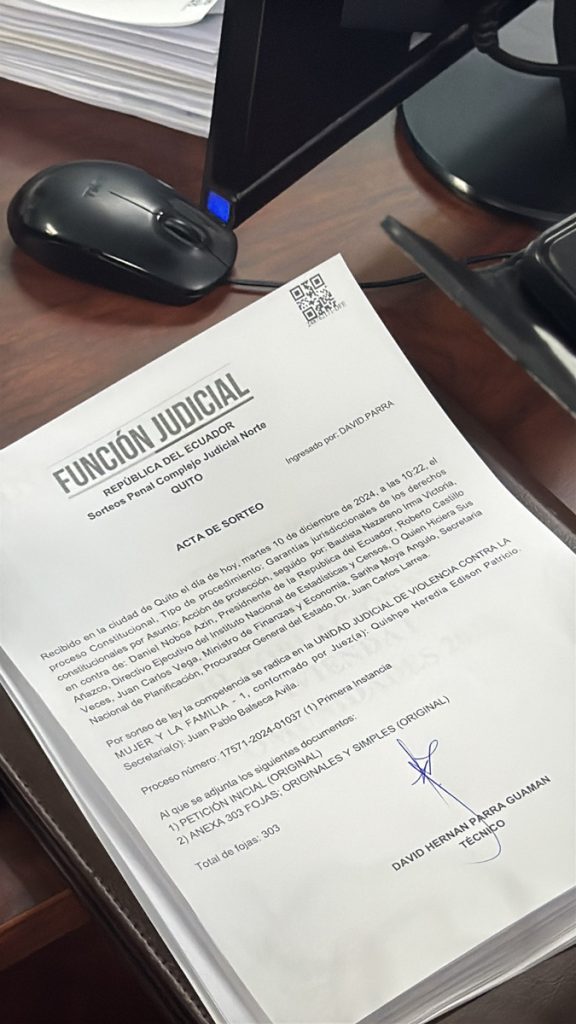

Por tal razón, el 10 de diciembre se presentó una Acción de Protección en contra del INEC, por haberse vulnerado derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador entre los que se incluyen los tipificados en los artículos 10, 56, 57 y 58. Además de los derechos a la igualdad y no discriminación, los derechos a la consulta, comunicación y participación ya que, según la acción interpuesta, el Instituto de Estadísticas y Censos habrían cambiado la denominación al proyecto censal, vulnerando los artículos 18, 73 y 95 de la Constitución.

En el 2020 el censo se denominaba -Censo VIII población y VII de vivienda en el 2020-, para el 2022 se lo denominó Censo VIII población y VII vivienda I Comunidades, no obstante por decisión de otro grupo étnico se cambió a Censo VIII población y VII de vivienda anulando así el censo de Comunidades.

Después de varios diferimientos, el pasado 17 y 24 de enero 2024 se llevó a cabo la audiencia de acción de protección, misma que tuvo la presencia de representantes estatales como el Ministerio de Finanzas, el INEC, la Presidencia de la República, entre otros.

En el transcurso de las diligencias me llamó mucho la atención, como las instituciones del estado adujeron que no existe derechos vulnerados, además, solicitaban al juez ser excluidos del proceso ya que no tenían “autonomía técnica”. Pretendían justificar la desaparición de 300 mil afroecuatorianos, cuando es su deber garantizar los derechos de todos y todas, y cuando son varios años en los que no se ha evidenciado ningún decreto, ni normativa étnico racial que beneficie al pueblo negro de Ecuador y que mitigue en algo las problemáticas que nos interpelan.

Es inaudito que en audiencia las carteras de Estado no cuenten con los enfoques de interculturalidad necesarios; como sabemos, los censos otorgan datos demográficos precisos que permiten a los gobiernos diseñar políticas públicas con el fin de responder a las necesidades reales de determinadas poblaciones.

En el caso de la población afroecuatoriana, esto es esencial e importante, ya que aun siendo el 7.2 % en el 2010, seguía permaneciendo la desigualdad, el abandono estatal y la falta de atención, imagínense ahora, con el 4,8 %, se reducen presupuestos, se desatiende la inclusión social, la educación y la justicia racial y social, ¿cómo justificamos que se deje por fuera de esto a 300 mil personas? El INEC no ha podido demostrar la participación del pueblo afroecuatoriano en las diferentes etapas del censo. Evidencia de ello, el etnocidio estadístico al que somos sujetos y la vulneración de derechos de muchos.

Por otro lado, una de las estrategias de cierto ministerio, fue enviar a una abogada afrodescendiente a que defienda la posición de la cartera de Estado, que es una acción ruin de poner al pueblo contra el pueblo y que, una persona que forma parte de ese porcentaje desaparecido, los justifique. ¿Cómo podemos creer en estas instituciones que deben velar por nuestros derechos cuando en una audiencia instituciones como el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades solicitan que la acción de protección sea declarada nula, señalando su improcedencia? (INREDH, 2025).

Entender al racismo epistémico dentro de los sistemas del Estado

Ante estos hechos me es preciso hablar sobre el racismo epistémico y me atrevo a decir que esta omisión censal es resultado de ello. Hay dos pensadores afrodescendientes que han abordado el tema como son Achille Mbembe y Troulliot, que forman parte de mi investigación sobre las desigualdades en el acceso a la justicia para la población afroecuatoriana.

La época colonial sigue generando problemáticas actuales. Ambos pensadores ofrecen literatura clave para comprender el origen del concepto de raza y la invención del negro. Mbembe critica las estructuras opresivas surgidas del colonialismo, utilizando la «necropolítica» para analizar cómo ciertos grupos han sido despojados de sus derechos. También aborda temas como la globalización y la diáspora africana, ofreciendo una reflexión crítica sobre las relaciones raciales y coloniales actuales. Trouillot, en «Una historia impensable», cuestiona la historiografía oficial y el racismo epistémico, destacando la invención de la raza como base para la jerarquización étnica y la supremacía blanca, centrando su análisis en el hombre blanco y masculino como modelo de humanidad.

Como bien describe Trouillot, un momento importante para la consolidación de esta idea de superioridad blanca fue el movimiento colonialista, en el cual numerosas etnias fueron invadidas, saqueadas y dominadas en los más diversos territorios alrededor del globo y exterminadas física y censalmente. Para que estos proyectos de dominación ocurran de manera exitosa, no era necesario solo dominar un nuevo territorio mediante la fuerza y la violencia física, sino que el discurso sobre el cual se apoya y se valida esta violencia. En la audiencia de acción de protección, uno de los representantes del INEC manifestó “es necesario que valoren más su origen étnico” cayendo en un evidente victim blame, responsabilizando a las víctimas de la disminución de la población.

Estos discursos se vuelven extremadamente importantes para la supremacía blanca, no solo para pensar en el proceso de dominación interno, sino también en cómo es observado externamente. Además, otros puntos necesarios a reflexionar son: ¿Cómo son narrados estos procesos de violencia y omisión? ¿Desde qué perspectiva y bajo qué justificación? ¿Cuáles eran los hechos destacados? ¿Y cuáles serán silenciados? ¿Qué memoria queremos construir sobre este momento de la historia?

La verdad es que el acceso total que tenemos al pasado, nos permite cuestionar en que la historia se repite, los registros reales se borran. Al realizar cualquier análisis sobre un determinado período del pasado nos damos cuenta que hoy en día estamos frente a una trama delicada llena de relaciones de poder, tanto desde quienes produjeron este proceso censal discriminatorio como de quienes han salido a defenderlo.

Estos puntos marcan un eje abarcador para reflexionar sobre la invención del negro y la producción de una supremacía blanca que usó y sigue usando todos los medios físicos y simbólicos de dominación para establecerse como hegemónica en el mundo de hoy.

Entender tales procesos como fruto de una construcción narrativa intencional, en la cual muchos hechos son invisibilizados, borrados y olvidados mientras que otros poseen una memoria fuertemente construida sobre ellos, es fundamental para que podamos pensar en qué consiste el racismo epistémico, de dónde se origina y cómo podemos combatirlo.

Históricamente, una revolución ha requerido de personas intelectuales y con niveles de conciencia que les permiten visibilizar las opresiones. Sin embargo, las revoluciones tampoco han estado exentas del racismo epistémico, es decir, sólo pensarlas como posibles con ciertos grupos y en determinados territorios. Haití no figuraba en este imaginario, entre otras ideas que expone Trouillot:

“el tratamiento de la Revolución haitiana en la historia escrita fuera de Haití revela dos familias de tropos idénticos, en términos (retóricos) formales, a las figuras del discurso del siglo XVIII. La primera clase de tropos consiste en fórmulas que tratan de borrar directamente el hecho de una revolución. Para abreviar, los llamo «fórmulas de borrado». La segunda clase se ocupa de eliminar el contenido revolucionario de diversos acontecimientos singulares de la cadena completa de los hechos. Ambas fórmulas tienden a la banalización. (…) Ambas son fórmulas que conducen al silencio”. (Troulliot, 1995, p.378).

Lo anterior confirma la invisibilización y, con ello, el borrado de distintos eventos históricos y sus protagonistas. Esto nos lleva a cuestionar cómo el racismo epistémico representa, incluso, cómo se ejecuta el borrado de las poblaciones afrodescendientes en la construcción de normas legales y su tratamiento en los sistemas de justicia. Las prácticas consuetudinarias del Estado luego de la abolición de la esclavitud conllevan a que la población afrodescendiente sea una minoría con los índices más altos de pobreza, violencia de género, necesidades básicas insatisfechas y, hoy por hoy, a que hayamos disminuido a 300 mil habitantes afroecuatorianos.

Finalmente quiero rescatar y aplaudir el papel de las mujeres negras en el reclamo de nuestros derechos y, al mismo tiempo, me parece increíble que desde el siglo XIX seguimos insistiendo en las demandas de las mujeres negras esclavizadas como Martina Carrillo y María Chiquinquirá que reflejaron su resistencia a la opresión y su búsqueda constante de justicia en un sistema que las marginaba y oprimía.

Hoy no es la excepción, ya que las mujeres afrodescendientes estamos abanderando causas legales importantes para nuestro pueblo, estas acciones también muestran la importancia de las mujeres en los movimientos tempranos y tardíos de liberación y resistencia en América Latina.

La resistencia en los tribunales fue una de las formas en que las personas esclavizadas, en particular las mujeres, empezaron a plantar las semillas para el fin de la esclavitud en la región, en el 2025 espero que podamos cosechar lo sembrado.

por Andrea Mosquera Méndez

Comunicadora social y abogada