Puente o frontera: dilemas de la representación en la fotografía documental

En 2013, Harvey Stein, fotógrafo neoyorquino, llegó a Ecuador para impartir un taller de fotografía documental sobre las fiestas del Inti Raymi —o tal vez en este momento era todavía común decirle San Juanito— en una comunidad kichwa del Lago San Pablo en Imbabura. Me inscribí, estaba todavía en mis inicios como fotógrafa.

En 2013, Harvey Stein, fotógrafo neoyorquino, llegó a Ecuador para impartir un taller de fotografía documental sobre las fiestas del Inti Raymi —o tal vez en este momento era todavía común decirle San Juanito— en una comunidad kichwa del Lago San Pablo en Imbabura. Me inscribí, estaba todavía en mis inicios como fotógrafa.

Fue la primera vez que asistí a un Inti Raymi y también la primera vez que fotografié una fiesta popular. Junto a otros participantes, acompañamos las comparsas. Fotografié rostros de la comunidad, niños y ancianos, gallinas amarradas y la comida. El grupo de participantes era, en su mayoría —por no decir todos—, quiteño y mestizo, con la excepción evidente del hombre blanco y gringo que nos lideraba.

La última noche, una amiga me propuso bajar a zapatear. Dejé la cámara, desobedecí a mi madre, tomé con extraños, giré una y otra vez en distintas direcciones, ahí mismo, cerca del lago. Algunos tocaban el rondín, el violín y la guitarra —instrumentos de cuerda que llegan y se desarrollan con la conquista española, pero cuyas raíces se remontan al Medio Oriente. Pero yo… yo bailé y grité: shuk, ishkay, kimsa —¡Sa! ¡Sa! ¡Sa! mientras pisaba con fuerza la tierra.

A la mañana siguiente, desperté con un poco de chuchaqui.

Pero este texto no va sobre ese chuchaqui. Va sobre la identidad —o las identidades— y sobre cómo nos relacionamos desde la diferencia, y desde esa diferencia nos construimos unos a otros. Sobre las fronteras que necesitamos para delimitar el “nosotros” del “ellos”; fronteras porosas, móviles y negociables, que son, al mismo tiempo, evidencia de una relación.

Habla de la pertenencia y de cómo esta se expresa y se afirma desde el ritual, desde la fiesta, desde el lenguaje. Chuchaqui, por ejemplo, es un kichwismo que, según distintas versiones, en su origen hacía referencia al malestar causado por masticar hojas de coca. Con el tiempo, y a través del contacto con el español y con el alcohol —particularmente en el contexto ecuatoriano —, la palabra adoptó un nuevo sentido: hoy chuchaqui significa lo que en México se conoce como resaca.

Y, en segundo lugar, este texto trata también sobre la representación. Más específicamente, sobre la representación a través de la fotografía. Y aquí hay que admitirlo: a los fotógrafos nos fascina la fiesta popular. Las fiestas y la fotografía mantienen una relación larga, intensa y, por supuesto, atravesada por tensiones justamente identitarias y de representación.

Un ejemplo reciente: durante el Inti Raymi de este año (2025), en una cuenta de Instagram de fotógrafos y talleristas se promocionó una salida fotográfica titulada Retratos – Hatun Puncha en Cotacachi. La publicación desató fuertes críticas por parte de miembros de la comunidad, que acusaron a la propuesta de extractivismo cultural, racismo fotográfico, lucro a costa de la cultura indígena, objetivación y exotización.

En medio de la polémica, otros comentarios, también de comunidades indígenas, ofrecían respaldo: “Excelente propuesta, no entiendo por qué tanta discriminación a nuestros hermanos (…)”. También surgieron comentarios más propositivos como: “Si van a dejar el archivo fotográfico compartido con la comunidad, bien (…)”; o “Como principio básico para acercarse a las prácticas comunitarias es fundamental realizar un acercamiento previo (…) y, por su intermedio, con los cabildos de las comunidades”.

Estas tensiones revelan, ante todo, la existencia de opiniones diversas. Pretender homogeneizar el pensamiento de comunidades plurales, con voces críticas y atravesadas además por otras estructuras como las de clase y género, sería un error. En segundo lugar, se evidencia un “nosotros” y un “ellos” no explícito, pero que —puedo especular— se trata de una frontera etno-racial y cultural que separa al indígena del mestizo. Una relación que en uno de los comentarios se nombre como hermanos. En tercer lugar, emerge un cuestionamiento hacia los efectos del discurso producido por esa mirada: ¿exotiza?, ¿romantiza? Y, por último, surge la pregunta sobre la reciprocidad: ¿qué gano yo y qué ganas tú? Estas son algunas de las tensiones identitarias y de representación que atraviesan el momento contemporáneo de la fotografía documental y en este caso en relación a las fiestas populares.

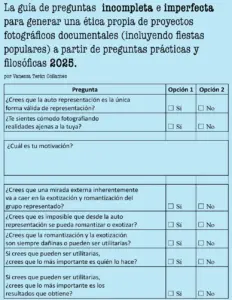

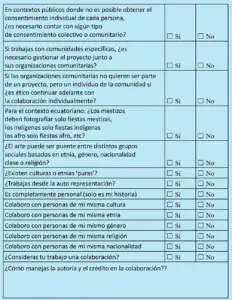

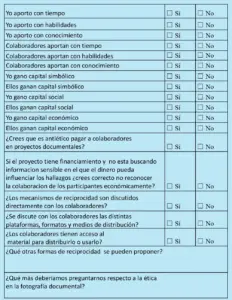

A partir de reflexiones, experiencias, culpas, dudas y aprendizajes propios y ajenos les presento: “La guía de preguntas incompleta e imperfecta para generar una ética propia de proyectos fotográficos documentales (incluyendo fiestas populares) a partir de preguntas prácticas y filosóficas 2025”. A esta le acompaña una selección de fotografías de distintas fiestas populares que tomado desde esa vez en el 2013 que empezó con un viaje a Imbabura, para aprender fotografía de un gringo pero que también terminó con mis pies, por primera vez, pisando bien duro está tierra, de esta tierra andina de la que devienen esas fiestas, de esta tierra que también es, quiero creer, como mestiza, un poquito, mía.

por Vanessa Terán Collantes

Artista y antropóloga visual